Das Geheimnis kleiner Teamgrößen

Die Frage nach der richtigen Teamgröße wird selten offen gestellt – und noch seltener systematisch reflektiert. Dabei zeigen zahlreiche Studien: Kleine, klar strukturierte Teams entscheiden schneller – und setzen nachhaltiger um.

Schon in den 1980er-Jahren belegte J. Richard Hackman (Harvard), dass die durchschnittliche Einzelleistung in Teams mit wachsender Gruppengröße signifikant abnimmt. Auch neuere Studien – etwa von Mike Cohn (Mountain Goat Software) – bestätigen: Die optimale Größe für hochleistungsfähige, selbstorganisierte Teams liegt bei etwa 4 bis 6 Personen. Danach steigen Koordinationsaufwand, Reibung und Verantwortungsdiffusion exponentiell – ein Effekt, der als Ringelmann-Effekt bekannt wurde.

Diese Erkenntnis gewinnt in Zeiten hoher Komplexität, wechselnder Anforderungen und beschleunigter Entscheidungszyklen weiter an Relevanz.

Nicht die Größe eines Teams entscheidet über seine Wirkung – sondern seine Klarheit.

Auch bei Lumen arbeiten wir bewusst in kompakten Teamstrukturen – und begleiten dennoch Projekte für führende Unternehmen mit großer Verantwortung und Wirkung. Das sind oft Vorhaben, für die andere Beratungen deutlich größere Strukturen auffahren würden: von internationalen Markenrelaunches über Change- und M&A-Kommunikation bis hin zu KI-Strategien für Telco-Konzerne.

In diesem Beitrag zeigen wir den Mehrwert kleiner Teams – warum sie integrierter denken, entschiedener handeln und über alle Projektphasen hinweg verbunden bleiben.

Wie groß ist das richtige Team?

In der Organisationsentwicklung sprechen wir viel über Tools, Methoden und Frameworks – aber selten über das, was sie überhaupt erst tragfähig macht: die konkrete Größe des operativen Teams.

Jeff Bezos formulierte einst die „Two Pizza Rule“: Ein gutes Team ist so klein, dass es sich mit zwei Pizzen ernähren ließe. Ein Bonmot – mit einem wahren Kern: Studien zeigen, dass Teams zwischen drei und sechs Personen am effektivsten arbeiten. Was so simpel klingt, hat weitreichende Konsequenzen.

Die optimale Teamgröße: zwischen 4 und 6 Personen

Die Forschung ist sich hier erstaunlich einig. Ob in agilen IT-Teams, militärischen Spezialeinheiten oder kreativen Agenturstrukturen:

Mike Cohn errechnete auf Basis empirischer Projektdaten eine durchschnittliche optimale Teamgröße von 4,6 Personen.

J. Richard Hackman zeigte in Langzeitstudien, dass die Teamleistung exponentiell abnimmt, sobald eine kritische Größe überschritten wird.

Das US-Militär arbeitet mit sogenannten Fire Teams – operative Einheiten mit vier Personen, weil sie als besonders robust, flexibel und führbar gelten.

Was alle Studien verbindet:

Nicht Größe erzeugt Wirkung, sondern Koordination, Vertrauen und geteilte Klarheit. Kleine Teams sind dafür der ideale Nährboden.

Kleine Teams entfalten große Wirkung

Nehmen wir unsere eigene Agentur: Bei Lumen Partners arbeiten wir mit einem kleinen, sehr eingespielten und interdisziplinären Team von fünf Personen. Die formalen Hintergründe: Kommunikations- und Produktdesigner:innen, Juristen, Philosophen, Computerlinguisten, Spezialist:innen für Motion Design sowie Foto- und Videografie.

Das ist kein Zufall, sondern eine strategische Entscheidung. In dieser Konstellation können wir:

komplexe M&A-Vorhaben begleiten, bei denen Strategie, Narrative, Change und Kultur verschränkt bearbeitet werden (z. B. Merger REWE Systems & REWE digital)

globale Rebranding-Prozesse realisieren – vom Branding bis zur Live-Kommunikation (z. B. 125 Jahre Roche)

Executives in Transformationsphasen begleiten (z. B. KI-Strategie, Unternehmensstrategie)

interne Chapter- und Leadership Camps gestalten – inkl. Strategie, Ablaufregie, Medienproduktion

neue Formate zu Themen wie „Verantwortliche KI“ konzipieren und launchen (z. B. dialogues.ai)

All das gelingt nicht trotz, sondern wegen unserer Teamstruktur.

Warum große Teams oft weniger leisten

Größere Teams bringen wachsende Herausforderungen mit sich:

Ein Schlüsselbegriff: der Ringelmann-Effekt. Bereits 1913 beobachtete der Agrarwissenschaftler Maximilien Ringelmann: Je mehr Personen gemeinsam ziehen, desto geringer die durchschnittliche Leistung jedes Einzelnen.

Die psychologische Komponente: In größeren Gruppen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Einzelne auf andere verlassen („social loafing“). Die gefühlte Wirksamkeit sinkt – und mit ihr die tatsächliche.

Prinzipien für effektive Hochleistungsteams

Kleine Teams sind kein Selbstzweck. Sie entfalten Wirkung nur dann, wenn Klarheit, Vertrauen und eine gemeinsame Haltung das Fundament bilden.

Diese fünf Prinzipien prägen unsere Arbeit:

Gemeinsames mentales Modell

→ Kein Mikromanagement, sondern situative Eigenverantwortung.Vertrauen & Differenzierung

→ Jeder kennt die eigene Zone of Genius – und die der anderen.Verdichtung statt Verteilung

→ Keine Parallelwelten, sondern fokussierte Wirkung.Schnelle Schleifen

→ Kein Abstimmungsstau.Situativ skalierbar

→ Skalierung über temporäre Satelliten – ohne Overhead.

Diese Prinzipien sind kein Selbstläufer – sie brauchen ständige Vergewisserung, z. B. in Team-Retros: Ist das noch klar für uns?

Komplexität begegnen: Integrieren statt fragmentieren

Wir beobachten regelmäßig:

Kleine Teams integrieren. Große Teams fragmentieren.

Mit wachsender Teamgröße steigt der Abstimmungsbedarf. Entscheidungen verzögern sich. Hinzu kommen Abwesenheiten, Prioritätenverschiebungen, Brüche in der Kommunikation.

Deshalb arbeiten wir mit Fokusprojekten, die maximal sechs Wochen dauern.

Unsere Erfahrung:

Was sich in einem komplexen Umfeld nicht in sechs Wochen zu tragfähigen Ergebnissen führen lässt, dauert meist drei bis sechs Monate – aufgrund externer Abhängigkeiten.

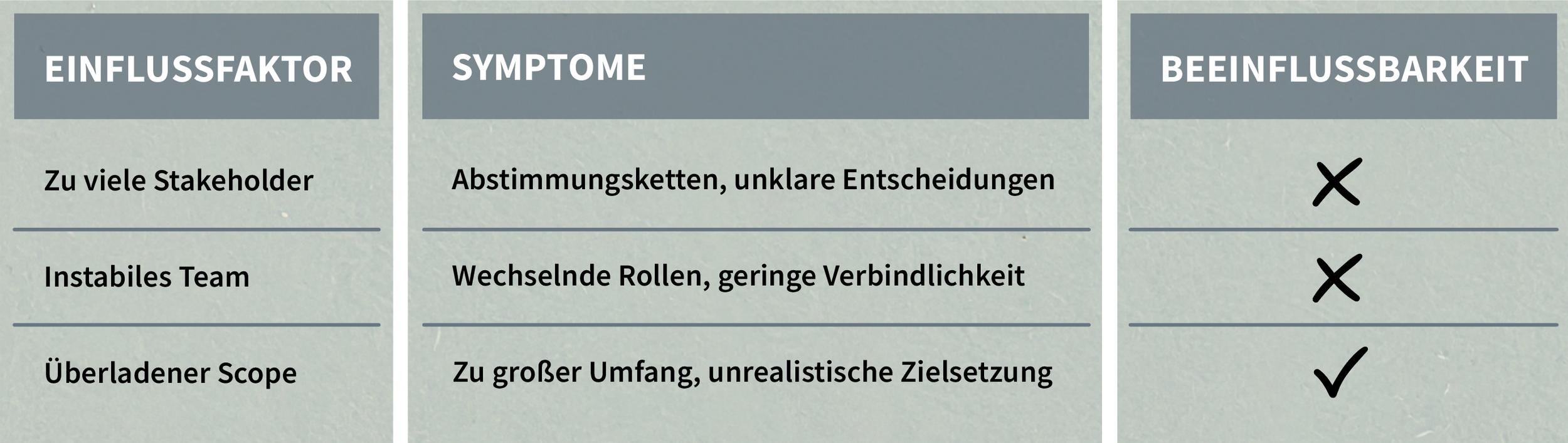

Typische Bremsfaktoren:

Fragmentierung hat Folgen

Brüche im Narrativ – zentrale Botschaften verlieren an Konsistenz.

Reibung an Schnittstellen – hoher Abstimmungsaufwand bei Entscheidungsdruck.

Verlust an Kohärenz – Haltung, Ton, Strategie laufen auseinander.

Verlust an Geschwindigkeit – Projektzyklen verlieren Momentum.

Instabilität – wechselnde Ansprechpartner, sinkende Motivation.

Demgegenüber zeigen kleine Teams:

ein gemeinsames Narrativ, das Strategie, Kultur und Kommunikation verbindet

synchronisierte Prioritäten und geteilte Haltung

gezielte Ergänzung statt unnötiger Komplexität

schlanke Organisation – bis zum E-Mail-Verteiler

klare Entscheidungen mit hoher Qualität

Integrieren statt fragmentieren heißt:

Komplexität nicht durch Spezialist:innen additiv lösen – sondern durch gemeinsame Verantwortung kohärent gestalten.

Lessons Learned aus Projekten

Fall 1: KI-Strategie, Telco-Konzern (DAX)

Analyse- und Vorbereitungsphase: 6 Wochen

Interviews mit über 50 Führungskräften

Entwicklung eines unternehmensweiten Narrativs

Format für „Responsible AI“: Video, Decision Deck, Workshops

Teamgröße: 5 Personen – 1 Sprache, 100 % Klarheit

Fall 2: Strategie-Neuformulierung, internationales Unternehmen

Ausgangslage: fragmentierte Identität

Ziel: neues strategisches Narrativ (2025–2030)

Umsetzung: modular, interaktiv, multimedial

Kernteam: 4 Personen + punktuelle Expertise – keine Meetingspirale, echte Durchdringung

Warum kleine Teams für die Zukunft gebaut sind

In einer Welt, die gleichzeitig Orientierung und Geschwindigkeit verlangt, gilt für uns:

Die Zukunft gehört den gut Verbundenen – nicht den Vielen.

Kleine Teams, große Identifikation

Was oft übersehen wird: Kleine Teams erzeugen stärkere Identifikation.

Studien zeigen:

Je kleiner die direkte Bezugsgruppe, desto stärker die Verbundenheit mit Team, Zielen und Werten.

Mesmer-Magnus et al. (2015): Hohe Teamidentifikation korreliert mit Engagement und Leistung.

Sidorenkov et al. (2020): Die stärkste Bindung entsteht nicht zur Organisation – sondern zur Arbeitsgruppe.

Druskat & Wolff (UNH): Emotionale Normen und gemeinsame Wirksamkeit erzeugen Hochleistung.

Google-Arbeitsgruppenstudie: Entscheidend waren psychologische Sicherheit, Klarheit, Sinn.

In kleinen Teams entsteht mehr als Effizienz – es entsteht Sinn.

Und damit: Wirkung, Verbindlichkeit und Verantwortungsgefühl.

Reflexion für Entscheider:innen

Wenn Sie Führungsverantwortung tragen:

Wie viele Personen braucht es wirklich?

Ist das Ziel klar – und der Fokus richtig gesetzt?

Wo erzeugt Größe nur Kontrolle statt Beitrag?

Welche psychologische Sicherheit herrscht im Team?

Welche Aufgaben ließen sich kleiner, schneller lösen?

Sie arbeiten an einem Vorhaben, das Komplexität, Klarheit und kulturelle Tiefe braucht?

Dann lassen Sie uns sprechen. Vielleicht reichen ja zwei Pizzen.